钟庭耀事件发生之后,据说民调的回应率大幅上升。在香港,由学术机构进行民调,回应率大概是百份之五十,即一百个被访者中大约有五十人愿意接受并完成访问。但早阵子一则报导,某机构的调查回应率竟达百份之九十一,实在是难以置信。

回应率对样本的代表性很重要,由此看来,这次事件也许会为本港的民调工作带来一些好处。事实上,事件引起了各界对民调的广泛讨论,是一件好事。不过,从个人观察,讨论民调是否学术研究除外,大部份评论都强调民调的客观和科学性,纵使是批评者,也大多从科学研究的观点出发,指出现时香港民调或媒介有关报导的不足。

过份集中于民调的科学层面,可能会令人忽略民调过程中很多和科学无关的地方,尤其是它与社会和政治的关系。在这篇文章里,我希望从讨论民调和科学的关系开始,从而讨论民调与政治的关系,并带出一些值得继续探讨的问题。

判断民调可信性

狭义的看民意调查,就是从研究员决定题目及设立问卷,到收集被访者意见及进行统计分析的一个过程。这个过程中,问卷的设计、样本的抽取、访问员的训练、统计分析等等,都有其方法上的原则。我们依据这套方法,可以辨别民调的科学性。研究员落实这套方法,可以使民调准确地反映社会上不同人士的个人意见之分布。这里,我想强调民调的结果是社会上个人意见之分布,以个人意见之总和为「民意」,只是民意多种概念定义及实际表达形式之一而已。

不过,在社会上大众所接触到的民调,并不只是以上所述那个科学过程(其实,选题已不是科学了)。民调工作者还要面对赞助者的需求,向传媒公布时,要考虑强调那些结果。民调工作者要对结果作诠释,其中虽有科学原则(如怎样才算显著差异),但也有很多非科学的判断,因为数字的意义必定要放到社会政治环境中去考虑。传媒报导,从决定版面篇幅到用什么图像,是新闻专业价值及商业价值的问题。最后,市民、政府、社会团体等,得知了民调结果,会作出反应。从预备研究到公布结果,民调涉及多种社会机构的参与,市民看到的民调报告,是这些机构之间的互动,及它们自身的运作逻辑的产物。

所以,就钟庭耀事件中的一个议题:调查员和评论员有没有角色冲突,我持否定的态度。角色冲突论假设民调完全客观科学,而评论则是个人观点的发挥。但根本没有完全客观的民调,相反,评论也可以有相对客观的分析。何况,如果我们害怕研究背后有政治立场和动机,那么知道研究者的政治主张,不是有助我们判断其研究的可信性吗?

所以,就钟庭耀事件中的一个议题:调查员和评论员有没有角色冲突,我持否定的态度。角色冲突论假设民调完全客观科学,而评论则是个人观点的发挥。但根本没有完全客观的民调,相反,评论也可以有相对客观的分析。何况,如果我们害怕研究背后有政治立场和动机,那么知道研究者的政治主张,不是有助我们判断其研究的可信性吗?

传媒报导的忽略

民调的科学性主要是指其研究方法,但方法只是民意调查作为社会实践的一部份。民调工作者强调科学,或多或少是要借用科学的权威,但我们却不可忽略整个过程中牵涉的非科学层面。

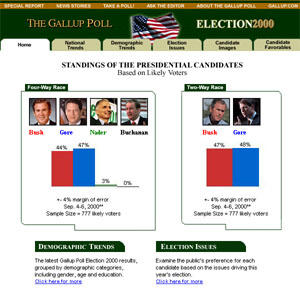

不过,民调有很多地方和科学无关,不等于科学方法不重要。判断一个调查是否科学,是分析其结果的意义时所必须的。要确保及监察民调的科学性,我们可以借美国为镜。美国民调研究蓬勃,很多非学术机构,如Gallup及CBS进行的调查,都有学者借用作学术研究的主要资料,可见调查的质素。当然,美国也有不科学的民调,甚至有不道德的利用民调的手法。近年美国总统大选中就出现所谓Push Polling─以进行调查为名,借问卷内容攻击某些候选人。当然,这些都不会被当作正式的调查被报导。

美国民调蓬勃,非学术机构Gallup Poll所做的调查被广泛引用。 |

保障民调的可信性,最主要是靠研究方法及资料的公开,及传媒和读者的批判。美国民意研究协会(American Association of Public Opinion Research)便订下了民调工作的专业守则,其中列出了研究者须向外公布的资料,同时也对传媒的报导有所指引。香港传媒惯性忽略的抽样误差,便常见于报章的报导中─七十年代一份研究指出《纽约时报》的民调报导,有百份之七十五提及到抽样误差。另一方面,当有类似的调查得出不同结果的时候,报章也可能会对差异的原因进行分析。纵使我们不怀疑研究者的专业知识,研究资料的公开性,本地传媒改善报导的质素及批判力,都是必须的。

反映民见与影响民意

不过,科学客观的民调仍会具争议性,原因就是它和政治过程有种种的关系。首先,民调不只反映民见,也影响民意。在美国选举中进行票站调查,向来都备受争议。市民在得知社会上其他人的意见时,自己的意见可能会受影响。美国的政治传播学中,便有不少有关民调报导对民意的影响的研究。另外,早前台湾选举总统,也在选举日前禁止民调报导。

民意调查研究协会订下了民调工作的专业守则。 |

民调和政府管治也有很重要的关系。民调的报导在民主社会况才会大幅地出现。如新加坡报章的民调报导就较少,最近一个研究指出,九三至九六年间,《海峡时报》及《联合早报》合共刊登了不过二百篇有关民意调查的报导,这肯定比香港和美国少得多。再者,在这些调查中,连一个有关市民对政府及官员表现评价的都没有。所以,民调出现的频率,其题目的取舍,负责研究的是什么机构等,都可以显示一个地方的政治制度或文化的发展。

虽然香港政制不民主,但近年民调越来越多,其中不乏敏感话题,从特首评分到台独都有。在香港,民意确实给予政府一定的压力。六月的游行示威和王苗事件,都显示民意的威力。钟庭耀事件中,当大家怀疑特首曾否施压时,也是想到民调可能已对董建华构成压力。

民调的政治角色

但民调泛滥,是否一件好事?民调中显示市民对政府评分很低,又是否一定危害政府的权威?那也不必。在钟庭耀事件中,有不少评论员就指出,政府其实不须怕民调,因为调查记录了市民的意见,让政府知道施政得失,是帮了政府。

但民调泛滥,是否一件好事?民调中显示市民对政府评分很低,又是否一定危害政府的权威?那也不必。在钟庭耀事件中,有不少评论员就指出,政府其实不须怕民调,因为调查记录了市民的意见,让政府知道施政得失,是帮了政府。

这种观点,在近年西方有关民意调查的学术讨论中颇常见。Benjamin Ginsberg在《The Captive Public》一书中就指出,若没有民调,市民就会通过对自己周围的观察而评估民意,政府要得悉民意却比较困难。这样,最能掌握民意的是市民本身。同时,只有对政治事件真正关注的市民才会主动表达意见,而这些意见会较激烈,对表达方式及时间,政府也较难掌握。

相反,民调的普及,令评估及分析民意成为研究者的专利。政府对民意的掌握不比市民大众低。对民怨的爆发也可以预防。民调主张代表性,把对事件不关注或持中立态度的市民也包括在内,得出的民意自然也较温和。最后,民调夺得代表民意的专利,其他的民意表达,如示威抗议等,则被贬为个别利益集团或小撮人的意见,合法性遭削弱。

Ginsberg以此观点来批评民调,认为它协助国家管治,制造并控制民意。类似的论点,在钟庭耀事件中则被用来保卫民调,使其免受政府干预。这是我们未看清楚民调的本质,还是在不同的社会中,民调所扮演的政治角色不一样?

当然,这两个可能性并不矛盾,而且很可能两者都是对的。一个八九年在苏联进行的调查中,被访者被问及觉得那种政治参与方法能有效地影响政府,在可以选多于一项的情况下,百份之三十八的被访者选了「参与民意调查」,而选择「参与选举」及「参与群众集会或示威」的分别只有百份之十四和十三,可见在不同社会中,民调的作用,或至少是大众对民调的理解,可以很不一样。

同时,近年西方学界中有很多对民调的批判,这些批判内容广泛,此处不能详述。但简单的说,如果我们所真正关心的是民意而不是民调本身,我们就应该思考民调所代表的是怎么样的民意?它和我们理念中的民意有无差异?民调和其他民意的表达方式和渠道有着什么样的关系?民调对香港的实际政治运作、政策制定,和民主化过程有着什么样的影响?这些问题,都比民意调查的科学方法难以掌握,但也重要得多。