香港将于九七年七月回归中国,在主权移交的前后,香港的政治、经济、社会及文化各方面均有明显变化。新闻界一向负责监察社会动向,是测量各种变化的重要寒暑表,新闻工作者如何看香港的前景及业内的变化,是了解社会走向的有用指标。

笔者和香港中文大学新闻与传播学系的一些同事,在九六年暑假进行了一项「香港新闻工作者问卷调查」。此调查以随机抽样方式,向全港二十二间新闻机构的一些新闻工作者派发了问卷,询问他们不同范围的问题,包括工作情况、对新闻及专业道德的看法、香港前景与新闻自由的看法,及如何评价新闻机构的可信程度等。

我们共收回五百五十三份有效问卷,成功率为百分之六十二。因问卷涉及范围太广,调查资料太多,不能一次全部列出,故首先向大家报告较多人关心的论题。以下就香港新闻工作者对新闻自由及传媒可信度两个方面作出交代和讨论。

担心新闻自由前景

从表(一)可见,九六年的调查发现,超过一半的新闻工作者担心香港新闻自由在九七后会受到影响,只有少数被访者(百分之七)认为不会受到影响,而三分之一的人则未有定见。可以说,很多新闻工作者都对新闻自由的前景存疑,但九六年的情况比数年前稍佳。在九零年,我们曾进行类似的新闻工作者调查,结果发现百分之七十二的被访者认为九七后香港新闻自由会减少,百分之二十八认为不变或很难预料,完全没有人认为新闻自由会增加。

| 同意(%) | 中立(%) | 不同意(%) | 没有作答(%) | |

|

8 | 32 | 52 | 8 |

|

17 | 56 | 17 | 10 |

|

15 | 49 | 22 | 14 |

|

5 | 9 | 82 | 4 |

|

12 | 22 | 59 | 7 |

|

13 | 18 | 58 | 11 |

|

5 | 14 | 77 | 4 |

|

37 | 28 | 30 | 5 |

|

50 | 30 | 16 | 4 |

|

4 | 12 | 77 | 7 |

|

13 | 18 | 60 | 9 |

|

21 | 20 | 50 | 9 |

与新闻自由有密切关系的是对香港前途和「一国两制」的看法。九六年的调查发现半数新闻工作者仍持观望态度,并未表示看好或看淡。认为香港前途会愈来愈好及「一国两制」可以行得通的被访者只占成半,约两成人则持相反意见。九零年同类的调查也有问及新闻工作者对「一国两制」的看法,当时有两成人表示乐观,四成人「中立」,两成半表示悲观。相对而言,在九六年更多人持观望态度。

可幸的是,虽然不少被访者对香港前景及新闻自由存有疑虑,但他们大部分仍坚持按照新闻原则进行采访报道。例如只有百分之五的新闻工作者表示,为保持社会稳定过渡,新闻界不应揭发太多社会的阴暗面。超过八成的被访者反对这种看法,认为不能因迁就现实而放弃原则。

我们又询问新闻工作者对于一些看法的意见。有关「为了大局着想,新闻界放弃一点自由也是应该的」这个看法,六成人不同意,一成人赞成,二成则表示未有定论。对于「为了坚持理想,新闻界不一定要中立」这个看法,同样有近六成被访者不同意,一成人赞成及二成未有定见。

香港新闻界主要奉行「客观中立」的专业意理。 |

香港与中国接触日多,双方的利益有时会不一致。当香港与中国的利益发生冲突时,近半数的新闻工作者认为,香港传媒应保持「中立」,表示应站在香港一方的人有百分之三十七,只有百分之一的人表示应站在中国一方。可见香港新闻界主要奉行「客观中立」的专业意理,部分业内人士则从本土角度考虑问题。

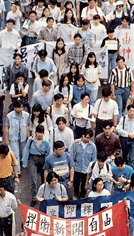

传媒工作者对捍卫新闻自由责无旁贷。 |

批评中方有顾忌

新闻界的自我审查是在过渡期大家都关心的问题,我们尝试询问新闻工作者是否赞同一些看法,来衡量现时香港新闻界的自我审查情况。结果显示,只有百分之五的人认为「现时大多数新闻工作者在批评香港政府时会有顾忌」,约三分一的人认为「在批评香港大财团时会有顾忌」,一半被访者同意「在批评中国政府时会有顾忌」。三者比较,新闻工作者认为新闻界对批评中国政府的顾忌较大。

当询问被访者本身的取向时,他们认为自己较其他行家敢言及顾忌较少。同意自己在批评香港政府、香港大财团及中国政府时会有顾忌的比率分别是百分之四、十三和二十一,三者的排列次序和上述整体新闻界的相同。

香港政府早已是「跛脚鸭」,新闻界也惯于对香港政府提出批评,后者在以前也很少向新闻界有什么报复行为,所以新闻界对批评港府未存顾忌。大财团掌握香港经济命脉,也间接影响到新闻界的广告收入,所以新闻工作者在批评大财团时会有一定顾虑。中国政府对批评声音比较在意,新闻界也担心提出批评所带来的不良后果,于是不少人心里都有顾忌。从资料可见,香港的自我审查现象背后的影响因素可分为政治及经济两方面,其中以政治影响较大。

传媒可信度整体下降

新闻传媒的可信度是大家都关心的论题,因为它反映了新闻界的表现,同时也显示社会资讯及意见流通的「健康情况」。我们在九零年及九六年的新闻工作者调查中,均有邀请被访者对香港各传媒机构的可信度进行评分,其中一分代表可信度最低,十分最高。

调查显示,无党派及走高档路线的报章较一些有明显政治背景的报章具较高可信度。 |

九六年调查结果显示,前十名可信度最高的新闻机构分别是《信报》、《南华早报》、《明报》、香港电台、香港政府新闻处、《经济日报》、《星岛日报》、商业电台、有线电视和无线电视。(参看表(二))

报纸方面,前十名分别是《信报》、《南华早报》、《明报》、《经济日报》、《星岛日报》、《虎报》、《东方日报》、《成报》、《星岛晚报》和《新报》。无党派及走高档路线的报纸拥有较高的可信度,而有明显政治背景报章的可信度较低。

广播电台中,以香港电台最具可信度。电视方面,则以有线电视和无线电视较具可信度。香港政府新闻处的可信度比香港新华社高出很多,两份以时事及娱乐为主要内容的刊物《壹周刊》和《东周刊》的可信度都不高。

如果比较九零年和九六年两次调查的结果,可发现虽然个别报章的可信度排名略有升跌,但整体的排名格局基本不变。可以说在过去六年,新闻工作者对不同性质与立场的传媒的评价,有相当高的稳定性。

整体而言,在九零年及九六年的调查均包括在内的廿三间新闻机构,其中十一间的可信度有统计学意义上显著的下降,而其余的则未见显著的分别。明显的结论是,香港新闻传媒的可信度在这几年间整体来说是下降了。

电子媒介方面,香港电台、无线电视及亚洲电视的可信度均显著下降。报纸方面,《南华早报》、《东方日报》、《成报》、《星岛晚报》、《天天日报》、《新晚报》、《文汇报》及《大公报》的可信度也有显著下降,其中除《南华早报》属「精英」报刊外,其余均为大众化报纸、亲中报纸或晚报。虽然商业电台、《明报》、《经济日报》及《九十年代》的可信度数字均有轻微上升,但升幅未达统计学上的显著度。换言之,只可说这四间新闻机构与其他八间未提及的一样,自九零年代初以来的可信度无大变化。

| 传媒机构 | 1990 | 1996 | 差别 |

|---|---|---|---|

| 平均分数(评分由 1-10 分) | |||

| (1)电子传媒 | |||

| 香港电台 商业电台 有线电视 电视广播有限公司 亚洲电视 新城电台 |

6.7 (尚未启播) 7.3 7.2 (尚未启播) |

6.72 6.69 6.60 6.48 5.92 |

+0.02 -------- -0.70 -0.72 -------- |

| (2)报纸 | |||

| 《信报》 《南华早报》 《明报》 《经济日报》 《星岛日报》 《英文虎报 《东方日报》 《成报》 《星岛晚报》 《新报》 《天天日报》 《新晚报》 《苹果日报》 《香港商报》 《文汇报》 《大公报》 《癫狗日报》 《华侨日报》 《快报》 《香港时报》 《晶报》 |

7.7 7.0 6.7 6.9 6.6 6.9 6.5 6.1 5.6 5.5 5.6 (尚未出版) 5.0 5.1 5.1 (尚未出版) 5.8 5.4 5.1 4.7 |

7.20 7.16 6.75 6.73 6.55 5.85 5.74 5.61 5.45 5.12 5.04 5.03 4.90 4.69 4.66 3.77 (已停刊) (暂时停刊) (已停刊) (已停刊) |

-0.50* +0.16 +0.05 -0.18 -0.05 -0.05* -0.76* -0.50* -0.15 -0.39* -0.56* -------- -0.10 -0.42* -0.44 -------- -------- -------- -------- -------- |

| (3)杂志 | |||

| 《九十年代》 《广角镜》 《壹周刊》 《东周刊》 《亚洲周刊》 《当代》 《百姓半月刊》 《镜报》 《争鸣》 |

5.9 (尚未出版) (尚未出版) 7.0 6.3 6.3 5.9 5.4 |

5.90 3.97 3.81 (未包括在调查内) (已停刊) (已停刊) (未包括在调查内) (未包括在调查内) |

0.00 -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- |

| (4)其他 | |||

| 政府新闻处 新华社(香港) |

4.9 |

4.68 |

-0.22 |

*九零年及九六年的数字在统计学上有显著差别

传媒可信度下降相信与报业营运环境的恶化及剧烈竞争有关。极端的商业化令一些传媒机构以满足读者或观众需要为名,采用煽情的新闻报道手法,甚至不惜伪造新闻。在九五年的报业减价战,个别报章攻击对手,不守对读者的承诺。以上种种做法,都令大家对新闻界产生疑虑,影响了新闻界的可信度。当然,除了市场因素之外,传媒可信度的下降,相信与一些新闻机构施行的自我审查行为有关。可以说,业内人士对新闻自由的忧虑,以及新闻界在近年的表现,某程度上反映于可信度的下降。